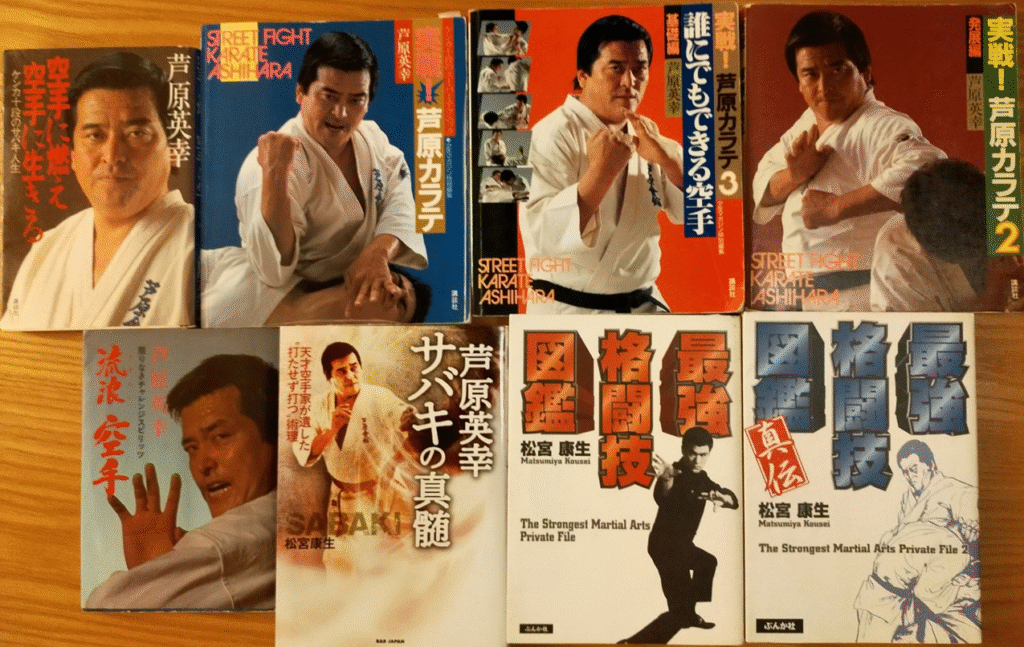

前回に続いて私の所属流派である芦原空手(芦原会館)のおすすめ本について、記載します。

最初に結論です。

おすすめは、以下8冊です。

①実戦!芦原カラテ1

②実戦!芦原カラテ2

③実戦!芦原カラテ3

④芦原英幸 サバキの神髄

⑤最強格闘技図鑑

⑥最強格闘技図鑑 真伝

⑦空手に燃え、空手に生きる

⑧流浪空手(さすらいからて)

どれも私が実際に保持している本です。

今回は、⑦/⑧について、記載します。

2冊ともに芦原英幸先生の書籍です。

私が今回の2冊を手に取ったのは、黒帯になって数年してからです。

当時は、芦原空手の起源を知ることで、自分自身の空手技術の洗練に繋げたいと考えていました。

そこで今回は、特に武力アップに通ずる内容を記載します。

関係者に少しでも参考になれば幸いです。

↓前回記事

↓前々回記事

次から、深堀りしていきます。

⑦空手に燃え、空手に生きる

芦原会館の創始者である芦原英幸先生の2作目の書籍です。

達人の芦原先生の半生と、サバキ空手に対する思い入れが色濃く記載されています。

写真・図はほぼない書籍ですが、技術書に近い内容があります。

本書で私が学んだことは、以下7点です。

①達人の鍛錬メニュー:シャドウトレーニングが学べる

②攻めのタイミングのトレーニング方法が学べる

③実戦で役立つ技がよくわかる

④格闘技用の体重の目安がわかる

⑤ポジショニングの原点が学べる

⑥芦原空手の投げの本質が理解できる

⑦理想の攻撃が理解できる

どれも濃厚な内容で、武力アップに有益のため、詳細を記事にしました。

今回は、上記7点を除いて、私が気に入っている箇所を記載します。

187ページより、

私は「サバキ」という言葉を思いついた時に、これで空手のイメージを変えられるのでは、と思った。

ヨーイ・ドンでお互い殴り合うのではなく、受けて、崩し、相手の反撃を封じる。

これを一瞬の流れで完結させる、これがサバキである。

五分と五分の向かい合いではなく、自分が攻撃できて、相手が攻撃してこれないポジションをとる。

打たれずに打つ、倒されずに倒す。

これが芦原空手のサバキである。

サバキ技術の原点です。

everkarate

everkarate特に黒帯・上級者が意識すべき点は、「一瞬の流れで完結させる」ことと、私は考えています。

できるだけ早く、つまり、相手の1~2撃目で、仕留めるための技術であり、稽古であるべきです。

⑧流浪空手(さすらいからて)

芦原会館創始者である芦原英幸先生の1作目の書籍です。

本書は、芦原先生が極真会館に入門してから、芦原会館ができるまでの自伝的な内容がメインです。

発行された1981年には、「サバキ」という言葉は発表されていませんでした。

もちろん、当時から、サバキ技術の指導はされていたようです。

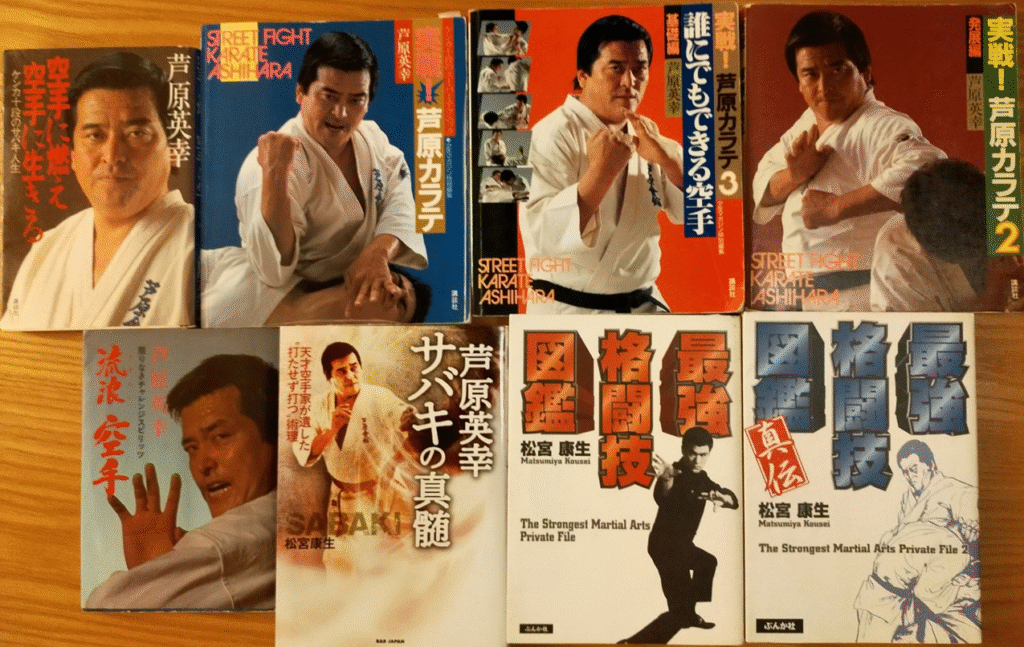

芦原先生の書籍の出版年を整理すると以下です。

1981年 流浪空手(さすらいからて)

1983年 実戦!芦原カラテ

1984年 実戦!芦原カラテ2

1986年 空手に燃え、空手に生きる

1987年 実戦!芦原カラテ3

初の技術書が、1983年「実戦!芦原カラテ」になるので、ちょうど、本書が出た時は、サバキ技術の体系化を考えていた時期と推測します(あくまで私見ですが)。

今回記事では、特に技術的に参考になる箇所を1カ所だけ抜粋します。

212ページより、

必殺とまではいかないが、空手に強くなる方法はいくつかある。

私自身の体験からいえば、

相手の動きをよく見るということ、

そして、受けが即攻撃につながるということ、

そのためにはなるべき動きを小さくすること、

である。

相手をよく見るということは、初めのうちはなかなかできないものである。

攻撃をしかけるにしても、一つの技だけに執着してしまい、相手の動きがまったくといっていいほど、見えなくなる。

柔軟性を養い、臨機応変に相手の攻撃に備える力を身につける必要があろう。

こり固まったものの考え方、固着した姿勢からは、決していい攻撃はできない。

「サバキ」という言葉は発表されてないですが、芦原空手の中核とも言える内容です。

特に「相手の動きをよく見ること」つまり、「見切り」は必須の技術であることがよく分かります。

「見切り」のために、武術用の目の使い方をする必要もあります。

以下、参考記事です。

まとめ

今回は、芦原空手(芦原会館)のおすすめの本を2冊記載しました。

⑦空手に燃え、空手に生きる

⑧流浪空手(さすらいからて)

私が今回の2冊を手に取ったのは、黒帯になって数年してからです。

特に芦原空手経験者の方、自流派の起源を知ることで、ご自身の空手技術の洗練に繋がる内容が多々あります。

私自身、実際に読んでみたところ、技術向上に繋がる内容が多々あると感じていて、今でも読み返すことがあります。

さて、前々回・前回・今回と3記事に渡り、おすすめの芦原空手の本として、合計8冊(以下)を記事にしました。

繰り返しになりますが、どの書籍も、芦原空手経験者が、読めば、「技術向上」=「武力アップ」に繋がる書籍です。

長年、空手を継続し、支部道場を運営していると、自分自身が空手を習いに行く機会は少なくなりがちです。

私にとって、今回の8冊を読み返すことは、自分自身の稽古、運営する支部道場の稽古メニューのヒントになることが多々あります。

質の高い技術書から、奥深く学ぶことはとても面白いです。

この面白さは継続に繋がり、本ブログコンセプトの「生涯武道」にも繋がります!

今回は、以上です。

以下記事も参考に。